組合の債権者の権利行使

| 旧法 | 新法 |

| 【675条】(組合員に対する組合の債権者の権利の行使) 組合の債権者は,その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 |

【675条】(組合の債権者の権利の行使) 2項:組合の債権者は,その選択に従い,各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし,組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは,その割合による。 |

新法§675Ⅰでは,一般的な解釈に従い,組合の債権者は,組合員の共有する組合財産に対して権利を行使することができることが明文化されました。

また,組合の債権者による各組合員の個人財産に対する権利行使に関する規律についても見直されています。

旧法§675Ⅰでは,組合の債権者による各組合員の個人財産に対する権利行使について,組合の債権者が債権発生時に組合員の損失分担の割合を知らなかった場合に,各組合員に対して等しい割合で権利を行使することができるとされていました。

この規定内容からは,組合の債権者が債権発生後に損失分担割合を知った場合に,損失分担割合に従って権利を行使することができるかどうか明らかではありません。

しかし,旧法§675Ⅰの趣旨は,組合の債権者が債権発生時に損失分担割合を知らなかったとしても,均等割合による権利行使を保障することで,当該債権者を保護することにあります。

このような旧法§675Ⅰの趣旨からすれば,組合の債権者が債権発生後に損失分担割合を知った場合に,当該債権者が損失分担割合を選択して権利を行使することは否定されませんし,その他に損失分担割に基づく権利行使を否定する理由もありません。

そこで,新法では,組合の債権者は,原則として,均等割合と損失分担割合のいずれかを選択して各組合員に対して権利を行使することができるとしました(新法§675Ⅱ本文)。

その上で,組合の債権者が,債権発生時に損失分担割合を知っていたときは,損失分担割合に基づいて権利を行使しなければならないとしています(同項但書)。

| 損失分担の割合 | 均等割合 | |

| 債権発生時,債権者が損失分担の割合を知っていた場合 | 〇 | × |

| 債権発生時,債権者が損失分担の割合を知らなかった場合 | 〇 | 〇 |

ちなみに,同項は,本文で選択的行使を認め,但書で均等割合に基づく権利行使を制限するという条文構造を採っていますが,これは,組合員が,組合の債権者が債権発生時に当該組合員の損失分担割合を知っていたことを主張・立証した場合に,権利行使可能な範囲が損失分担割合に制限されるという主張立証責任の所在を明らかにするものです。

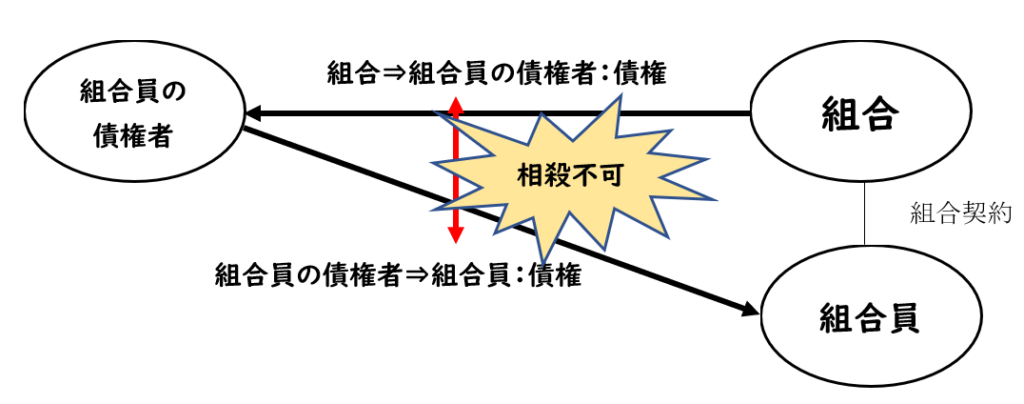

組合員の債権者の権利行使

| 旧法 | 新法 |

| 【677条】(組合の債務者による相殺の禁止) 組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 |

【677条】(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止) 組合員の債権者は,組合財産についてその権利を行使することができない。 |

旧法では,組合員の債権者の権利行使に関し,旧法§677において,組合員の債権者はその債権と自己の負担する組合に対する債務とを相殺することができない旨の規定が設けられているのみでした。

しかし,旧法下でも,一般に,組合員の債権者は,組合財産に対して権利を行使することがでいないと解されていました。

そこで,新法§677では,この一般的な解釈に従い,組合員の債権者の債権と組合に対する債務との相殺を禁止するのみならず,組合員の債権者が組合財産に対して権利を行使すること全般を禁止する旨を明文化しました。

組合員の持分の処分

| 旧法 | 新法 |

|

【676条】(組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 2項:組合員は,清算前に組合財産の分割を求めることができない。 |

【676条】(組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 2項: 組合員は,組合財産である債権について,その持分についての権利を単独で行使することができない。 3項:組合員は,清算前に組合財産の分割を求めることができない。 |

新法では,組合員の持分の処分に関し,大判昭和13年2月12日に従い,組合員は,組合財産である債権について,自らの持分についての権利を単独で行使することができない旨の規定が新設されました(新法§676Ⅱ)。

確認問題〔組合③―組合/組合員の債権者の権利行使〕

新法に基づいて回答してください!(全2問)